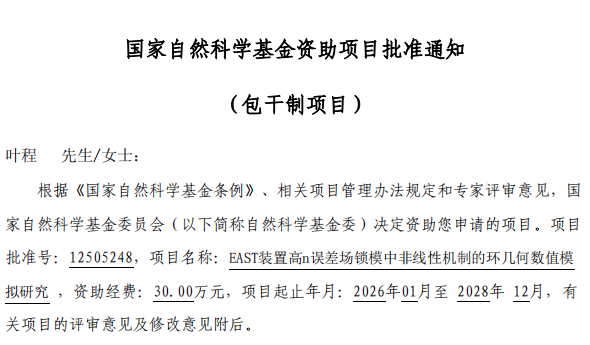

叶程,男,现任池州学院机电工程学院教师,致力于核聚变物理领域的教学与科研工作,其创新性成果多次发表在核聚变领域顶级期刊《Nuclear Fusion》上。其中,他所参与的重要科研成果曾入选2021年中科院重大科技基础设施“面向世界科技前沿类”重大成果,这一荣誉体现了其研究的前沿性和学术价值。截至目前,叶程已在国际知名期刊发表SCI论文十余篇,其中5篇高质量论文以第一作者身份发表在SCI一区期刊。2025年,他申请的科研项目“EAST装置高n误差场锁模中非线性机制的环几何数值模拟研究”获国家自然科学基金青年项目资助。

“耐住性子坚持”

叶程作为学院青年骨干教师,他不仅在教学岗位上尽职尽责,更在科研领域取得了一些成绩。他曾参与两项国家自然科学基金面上项目的研究工作,先后荣获大连理工大学优秀毕业生、优秀研究生、优秀硕士毕业论文、辽宁省优秀毕业生等多项殊荣。在中国科学技术大学攻读博士学位期间,他又以优异成绩获得优秀博士毕业论文称号。这些荣誉充分展现了他在不同学习阶段的优异表现。他与核聚变研究的缘分,始于中科院等离子体所实验室里那如“蝴蝶效应”般的瞬间——一个微小的外部扰动,竟彻底改变了等离子体的表现。这一刻,他感受到了其中的新奇与挑战,进而锚定了“误差场诱发锁模”这一科研方向。

从大连理工大学硕士阶段夯实数理基础,到中国科学技术大学博士时期触及聚变理论前沿,再到中国科学院等离子体物理研究所将理论与实验深度融合,叶程的科研之路清晰且坚定。当他带着这些积淀踏入池州学院,科研资源的有限反而激发了创新的火花,“资源有限,我们就将科学研究做实,探索出地方高校的应用型科研新路径”。

跑步是叶程的业余爱好,他也总爱用跑步类比科研:“二者都是一场马拉松,得耐住性子坚持。”面对实验失败或模拟结果不理想,他从不气馁,“失败就是告诉你哪条路走不通,排除错误选项,就离正确答案更近了”。这种韧性,让他在《Nuclear Fusion》等顶级期刊发表多篇一区论文时,依旧保持着最初的纯粹。“科研最珍贵的是好奇心,就像小时候拆玩具,总想知道里面的构造”。

“拧在一起的绳”

在池州学院机电工程学院的教室里,叶程耐心为学生们讲核聚变磁约束原理,带着学生扎进实验室,调试小型等离子体装置。“理论和实践是拧在一起的绳,拆不开的。”他这样解释自己的教学逻辑。

在谈论到难忘的教学经历时,他立刻想到了自己带的一名学生。那名学生起初连实验仪器都握不稳,却凭着一股较真劲反复练习,不仅能独立完成实验,还提出改进思路,最终申报到省级创新训练项目。“看着他从‘不会’到‘会’,再到‘能创新’,我比自己发论文还开心。”叶程的语气里满是骄傲。他始终认为,课堂要给学生的不只是知识,更是“解决问题的自信心”——就像他在跨学科教学中引导学生的那样,“物理让你看透本质,数学帮你建模分析,工程思维让你想明白‘研究有啥用’,把这些串起来,就不怕搞不定难题”。

“给学生足够‘试错’的空间”

在池州学院开放的科研氛围里,他给学生足够“试错”的空间,同时又充当他们坚强的后盾,亦师亦友,共同成长。“科研不是短跑,别怕起步慢。”他总用自己的经历鼓励学生、鼓励新人,“当初我面对磁约束模型也发怵,但每天多懂一个公式、多做一次小实验,慢慢就蹚出路了”。在池州学院,他把这份嘱托化作行动:带着学生申报项目、指导论文,让更多年轻人找到科研的入口。

面向未来,叶程将持续深耕科研与教学。在科研方面,他将依托已获资助的国家自然科学基金青年项目,进一步深化对误差场诱发锁模物理机制的研究。在教学方面,他将结合自身科研经验,运用先进的实验技术和方法,培养学生的创新思维和动手能力,从而全面提升教学质量和人才培养水平,并引导更多本科生参与科研项目训练,筑牢他们在核能技术领域的实践基础。他希望以此为核能技术领域输送更多优秀的专业人才,为我国的核能事业发展贡献自己的力量。

(供稿:王敏、学生记者郑秋月、朱彤彤、 曾青、周元龙/编辑:袁梦成/审核:刘胜、汤文益)